也許隨著年齡的增長,我們對故鄉的依戀在逐日遞增,對于人生下半場的思考越來越多。其實一直以來,大多數人的山居理想很原始,不需要在金貴的城市高樓里謀幾分地筑幾道墻來打造自己的天地,不過是簡單的投入山林的懷抱,消磨一下在城市里難以尋覓的短暫的夏日時光,融入天地萬物,體驗生命的真性情。人們提起秦嶺,定會想到終南山,想到隱居山林,定會想到終南山里那些“絕圣棄智”“去欲而安”的修道的仙人,然而一名則已,它終究逃不過知名后的躁動不安。要說到能與王維詩中所云“欲投人處宿,隔水問樵夫”的那種悠然神秘契合的地方,當屬秦嶺南麓那片尚未被人熟知的隱秘的角落,而留壩便是其中一隅。

(圖:夏日的獅子溝牧場)

(圖:鄉間種菜的老奶奶)

秦嶺深處:尋找隱秘的桃花源

人們提起留壩,大多數人會想到與華山、太白山并稱陜西三大名山的紫柏山,也會想到漢代著名謀士張良曾隱歸此地,以及后人為他修建了著名的張良廟。來過留壩的人也會對情人谷的松風,四季變幻的最美鄉間公路、諸葛亮牧馬放羊之地獅子溝牧場津津樂道。然而再來留壩,你也會像我一樣,對這里有更多的期待,幸好它也并未讓人失望。這里原來是個寶藏小城啊,你想想看,大秦嶺,中華的龍脈,紫柏山延綿幾十公里,大山深處,藏著怎樣的洞天,怕是在這里土生土長的山里人都數不過來。

(圖:山澗發現的瀑布)

我平日對爬山有點莫名的抗拒,但留壩的天氣宜人,即便夏日登山,亦不會有太多體能上的負擔,山勢不算陡峭,最具有挑戰性的就是剛下過雨的泥沼小道以及山中涉水。我們進山那日毫無準備,因為聽聞去過的人說起來云淡風輕,想象中的“探尋秦嶺秘境”不過是登紫柏山的升級,然而我們錯了,當馬道鎮的領導看到我們兩位女士前來探訪傳說中的“百岔溝”時,覺得有點匪夷所思,最后唯有安排了兩名“壯丁”為我們開路。由于政府對森林的管理和保護,很多地方都未曾開發利用,地理環境保持著原始狀態,再加上對野生動物的保護,可以說我們此次涉足的領域,也許還沒多少人去過,帶著忐忑的心情我們對秦嶺秘境開始為期半天的“探險”。

(圖:秦嶺探秘)

有熟悉地形的當地人帶路和指引,這一趟“探秘”其實也只是走別人走過的路。這一趟走下來,我們全身都濕透了,小伙伴被螞蝗叮了,我的相機也差點因為摔跤而報廢,未被開發的森林深處,是一片處女地,曾被踏出來的泥路又被樹枝野草封住,我們只好一邊開路一邊向前。大家的努力是有回報的,這一路有瀑布有溪流有植被,挺拔的白楊林、漫山遍野的野花、不知名的中草藥,絕對是一條讓戶外愛好者癡迷的線路。

(圖:龍潭壩樹林)

在尋覓秦嶺秘境的同時,我們還在當地村干部的指引下尋訪了下南河村一個幾乎被忽略的民間廟宇,叫“三圣宮”。我們抵達三圣宮,在村民的引領下前往這座緊鎖的廟宇,宮前留有嘉慶年間的石碑,廟宇內的木梁已經發黑,有被火燒的痕跡,年久失修但保留依然完好,宮內的墻面上被紅綢布遮住保護的壁畫栩栩如生。跟那些被開發被修繕好的古物比起來,這座隱秘的三圣宮更激發了我對秦嶺古文化的好奇心。我想在留壩的鄉間、山林里,或許有更多這樣未被發現的古文物,在不斷的探尋中,會得到更多關于秦嶺這片寶藏土地的秘密,讓我們大開眼界。當地村民和管理者也對這些散落古文物非常重視,相信不久的將來,它們都會得到妥善的安置。

(圖:秦嶺秘境)

(圖:隱秘在鄉村里的三圣宮)

留壩下鄉:念念鄉愁

我在嶺南粵東的小鎮出生,童年的生活在小城里度過,對于小而美的居住環境有著執念,或許這就是人們說的鄉愁。然而如何安放鄉愁,有些人選擇旅居寫文拍圖,有些人出錢修路,有些人選擇放在心底然后遺忘,也有些人選擇一些特別的方式去記錄夢想中的故鄉。在大城市里生活了二十多年,每每夜深人靜,心中總是會惦記久遠的小城時光,簡單的人際關系、慢生活節奏、隨時可切換的城鄉生活……我第一次來留壩的時候就覺得,這里跟我日思夜想的美麗鄉實在太契合,靜謐祥和的小城,豐富的物產,得天獨厚的氣候,以及被群山環繞的四季美景,哪一樣都無法讓我拒絕在此小住一段時間,以告慰自己最初對鄉愁的渴盼,同時完成自己在不同季節擇地而居的計劃,夏天,應該是屬于留壩的。

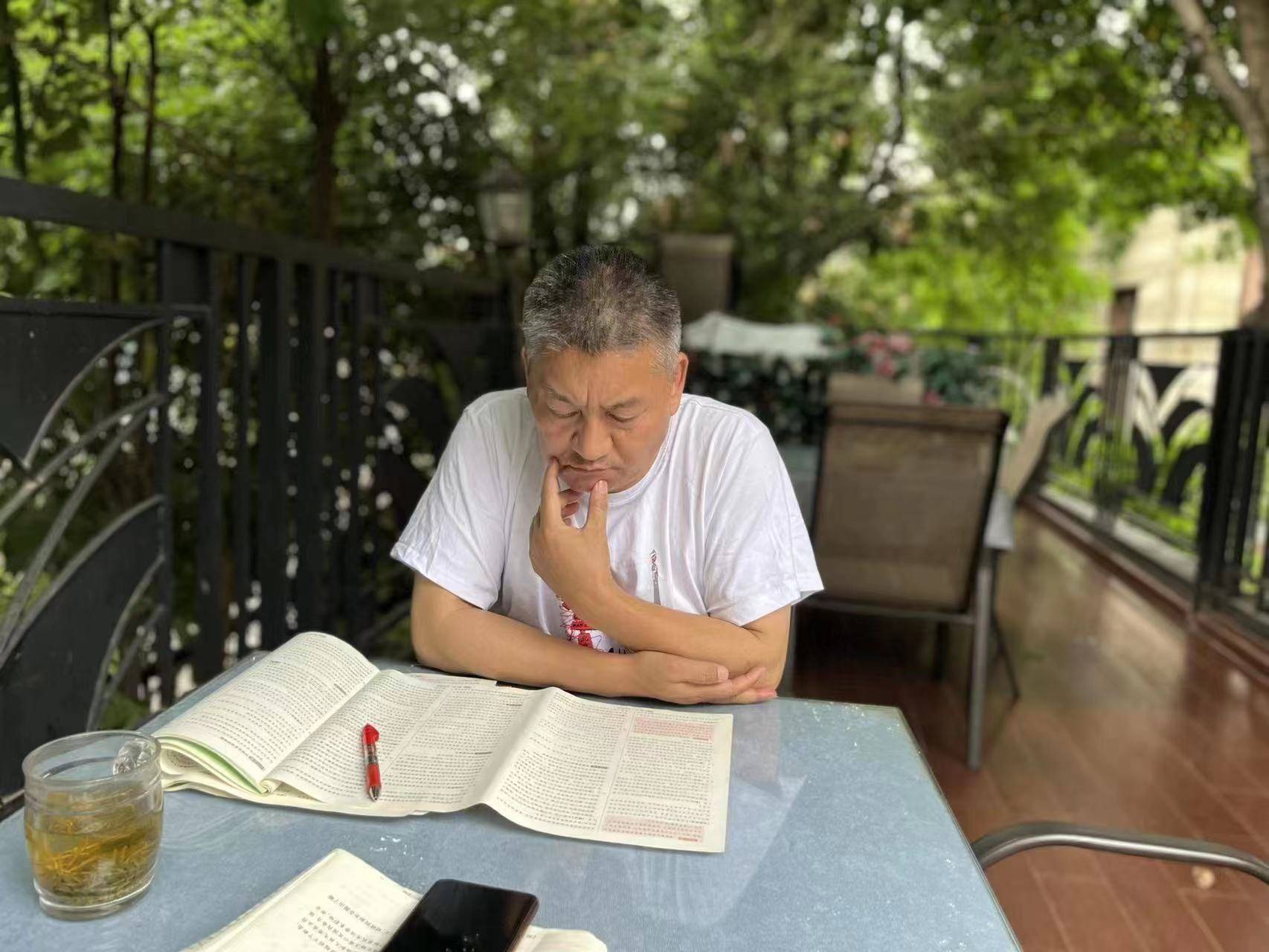

(圖:鄉間里采銀杏葉的大叔)

那日原本打算去爬紫柏山,夏日的紫柏山植被繁盛,雨后清新的空氣是戶外運動的首選,只是我和司機大姐兩人一邊聊天一邊走,主題便跑歪了。大姐是漢中人,卻選擇了在留壩工作生活,常常在留壩各個鄉村“下鄉考察”的她,仍然像一個初來乍到的旅行者一樣,對各種事物保持著滿滿的熱情,為了讓我這個看起來似乎對留壩農產品感興趣的投資客接觸到更多商機,她帶著我繞著整個留壩的村子走了一圈,只為讓我看一眼香菇長在木屑上的可愛模樣。車子開到了營盤村,一大幫孩子正在老師的帶領下進入當地的兒童足球訓練營進行訓練,綠意蔥蔥的足球場,充滿活力的小運動員,周圍是秦嶺山脈,遠處還有剛下過雨后的雨霧環繞,如此環境對于成長的孩子來說實在太愜意了。

(圖:營盤村的兒童足球訓練場)

我們在營盤村唯一的一條道路上步行許久又輾轉去了火燒店鎮,農村的基礎建設讓我大開眼界,在政府的宣導下,新田園主義也在這里成為潮流,生態和生產結合、原始與科學結合,特色小鎮的開發也讓很多追尋生活美學的外地人在這里找到了理想寄托。在我腦海里,偏遠原始已經不再是留壩鄉村的特點,政府精心的管理滲透在我們普通旅行者可以看見的細節中,干凈的道路、整齊規劃且具有特色的商戶、當地文化特色與旅行體驗的巧妙結合……路上我們也經過很多鄉村,去種植西洋參的大棚里看農民們的新成果,也在養殖蘑菇的田地里看到了神奇的香菇生長過程,鄉親們的生活有趣而簡單,很多年輕人也都愿意留在家鄉創業致富。當然這一路印象最深刻的,依然是那一條清澈的從鄉間流到小城、伴隨著我整個行程的河流。

(圖:村里純真的孩子)

鄉愁是菜地里蔬果生長的聲音,是夕陽里炊煙裊裊的屋脊,是孩童一抹純真的笑,是老人溫和憨厚的一聲問候,留壩讓我在短暫有限的時間里,滿足了我“久在樊籠里,復得返自然”的渴望。

(圖:火燒店鎮,聊天的村民)

樓房溝隱居:不如歸田園

在秦嶺的山澗,離留壩不過幾公里的樓房溝村,有一棟棟小院子掩隱在山林之間,一條小溪蜿蜒而過,萬籟俱靜,唯有溪水潺潺。這一切就是山鄉隱居生活最原始的模樣了吧。山居生活亦是古代很多文人的生活理想,文震亨在《長物志》里描述山居,“居山水間者為上,村居次之,郊居又次之。”留壩樓房溝小住,則涵蓋了文震亨所提到的村居、郊居且居于山水間。樓房溝民宿的九棟院子錯落在山澗中,有靠近溪澗的,有盤山而上的,有隱入樹林的,夯土墻與青磚瓦看似古樸原始,但內部卻是現代而舒適,夏日涼風習習,山溝里的溫度到了夜晚下降,晚上必須擁被而眠,秋冬時節,地暖打開,屋內又是一片溫馨小天地。

(圖:樓房溝民宿)

夏日的午后睡醒,脫了鞋子在溪澗中戲水,拾掇一些掉落的松枝,用泉水煮上一壺苦中回甘的香茗,有管家送來茶點配茶,隨意拿起手邊一本喜歡的書,一讀便到了午后。傍晚的時候漫步在山徑,聽著飛鳥在叢林間雀躍,感覺自己與自然萬物一同生長于草木之間。妻子與幼童亦在身邊,妻子用采摘的竹筍做晚飯,孩子在院子里玩耍,自己便磨了墨在窗前,開始臨一些帖子,或畫幾幅小畫。如此山居時光,不免想做詩幾首,與友人同賞。看著夕陽西下,于是感嘆,這一日過得真快呀。這似乎就是宋人羅大經《鶴林玉露》中描述的古代的山林生活,卻與我在樓房溝小住的幾日不無相似。

(圖:樓房溝,村莊居民)

君子當存幾分山林之氣,我想這山林之氣,必定有遠山的仙氣飄渺,亦有人間煙火的溫暖親近,能在蕓蕓眾生里脫俗而出的,必定是保留了原始初心的天地,而此地,非留壩莫屬。這個夏天,我在秦嶺之南,尋幾分清涼,亦尋幾分靈氣,在煩躁的城市生活空隙里,脫離垢氣,身心浸染本來生活的氣息。

(圖:樓房溝,溪邊的野生核桃樹)

其實一直以來,我們致力于尋找美麗鄉村,歸于田園,很多人早已經摩拳擦掌走在了實踐的路上,在留壩樓房溝小住幾日,每日清晨聞著管家做早飯的香味醒來,閑下來總會思考這些問題。鄉村的美好并不是那么遙不可及,我可以作為一個旅行者去感知鄉村的浪漫,也可以作為一個建設者去創造鄉村的浪漫。把對故鄉的情感以及個人美學的體驗結合,將愛與美的共鳴發揮在一個適合的地方,無疑是像我這樣對山居情有獨鐘的人,最好最完美的歸宿。

(圖:樓房溝,鄉間小路)

營業執照公示信息

營業執照公示信息